🪵宮大工が使う伝統技術「継手・仕口」とは?

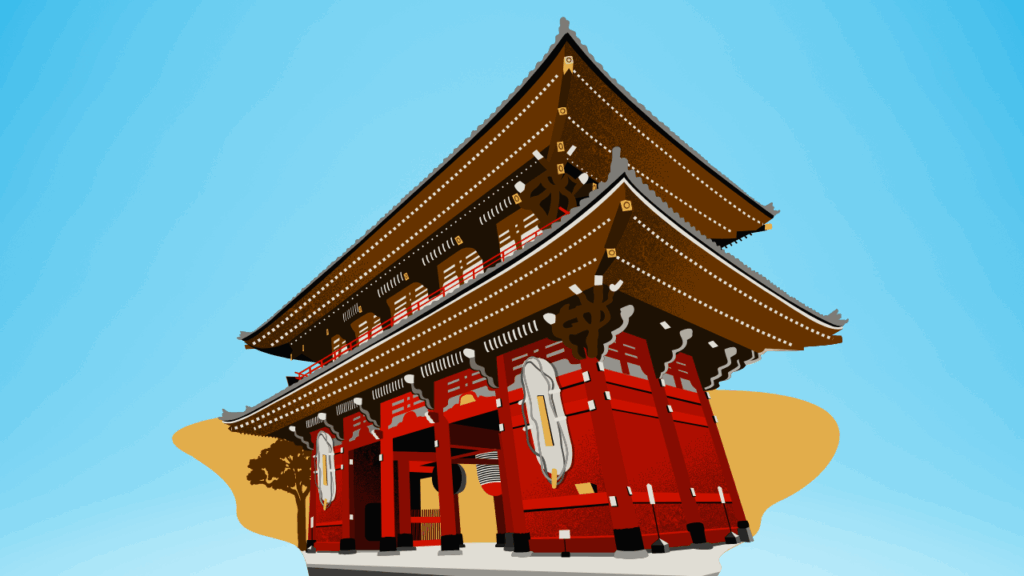

日本の伝統建築には、

見る人を魅了する美しさと、

何百年も持ちこたえる強さがあります。

その秘密のひとつが「継手(つぎて)」と「仕口(しぐち)」という、

木材同士を組み合わせる技術です。

🔧この記事では、

専門知識がなくてもわかるように、

継手・仕口の基本や目的、

そしてどのように使われているのかを、

丁寧に解説していきます。

🌳そもそも「継手」と「仕口」って何?

木と木をつなぐときに、

ただ接着剤や釘を使うだけではありません。

昔から宮大工たちは、

木そのものの形を工夫して組み合わせてきました。

その方法には2つの大きな分類があります:

- 🪚 継手(つぎて):長さを伸ばすために木と木をつなぐ方法

- 🔨 仕口(しぐち):角度を変えて木と木を接合する方法(L字やT字など)

どちらも、

釘やボルトを使わずに、

木材をしっかりと組み合わせるのが特徴です。

📏なぜ釘を使わないの?

「わざわざ難しい形にするくらいなら、

釘を打ったほうが早いのでは?」

そう思う方もいるかもしれません。

ですが、

木は呼吸する素材。

湿気や乾燥によって伸び縮みする性質があります。

釘を打つと、

その動きに逆らってしまい、

割れたり、

外れたりする原因になることも。

そのため、

木と木が自然に馴染むよう、

力を逃がしながらつなぐ継手・仕口の技術が生まれたのです。

また、

美しさや神聖さが求められる神社やお寺では、

金属を使わずに木だけで作ることが大切とされてきました。

🧩代表的な継手と仕口の種類

継手の例:

- 🪵 腰掛け鎌継ぎ(こしかけかまつぎ):家具にも使われる、

美しさと強度のバランスが良い継手

引用元::kabekoroの楽園

引用元

- 🔷 金輪継ぎ(かなわつぎ):強度が高く、

梁(はり)などの接合に使われます。

引用元:大工の学校

仕口の例:

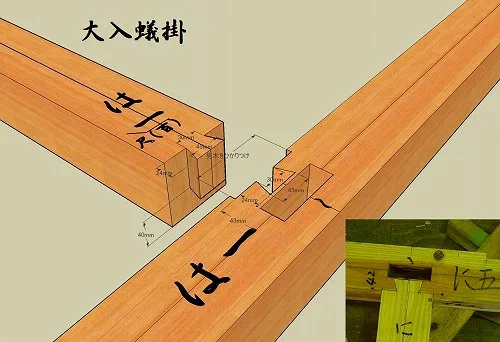

- 📐 大入蟻掛(おおいれありがけ):T字型に交わる木材に使われます。

引用元:大工の学校

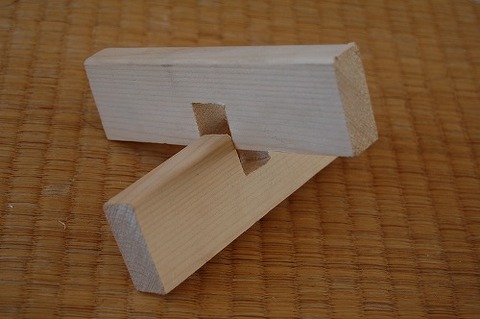

- 🪚 相欠き仕口(あいがきしぐち):簡易的な仕口で、

木の一部を削ってはめ合わせます。

引用元:ナル工房の日々

これらは、

どれも“見えない工夫”が詰まった高度な技術。

🪵木が組み合わさる部分をよく見ると、

芸術的な美しささえ感じられるでしょう。

🧠どうやって作っているの?

継手・仕口は、

図面を描く段階から設計されています。

宮大工は、

寸分の狂いも許されない精度で、

木材を削り、

刻み、

組み立てていきます。

そのためには、

以下のようなプロセスが必要です:

- 📝設計(どんな形で組むか)

- 🪓木材の選定(木目や節をチェック)

- ✍️墨付け(切る線や深さを木に記す)

- 🪚加工(ノコギリやノミで彫る)

- 🧱組み立て(試し組み→本組み)

この流れすべてが職人の手作業。

まさに**「技」と「経験」と「勘」**がものを言う世界です。

📱現代でも使われているの?

もちろん、

使われています。

特に文化財の修復工事では、

当時と同じ継手・仕口を再現する必要があります。

また、

最近では「伝統技術を現代の住宅に生かす」動きもあり、

🏡木の家づくりや🛖木造店舗の設計にも活かされています。

さらに、

宮大工の技術はSDGsやサステナブル建築の面からも注目されています。

金属に頼らず、

自然の素材だけで強い構造を作るその知恵は、

これからの時代にこそ必要とされています。

✨おわりに

継手・仕口は、

ただの「木をつなぐ技術」ではありません。

そこには、

自然を尊び、

人と建物が共に長く生きるための哲学があります。

普段は目に見えない部分だからこそ、

その価値に気づいたときの感動もひとしお。

ぜひ、

お寺や神社に足を運んだときは、

柱のつながりや梁の交差にも目を向けてみてください。

🔎あなたの目の前に、

千年の知恵と技が隠れているかもしれません。

コメント