宮大工の歴史

私たちの暮らしの中に、静かに、

しかし確かに存在する⛩️「神社」や「お寺」。

その荘厳な姿に、時に心が洗われるような✨

感動を覚えたことがある方も多いのではないでしょうか。

その美しい🏯建築を支えるのが、

日本の伝統的な職人技術「宮大工(みやだいく)」です。

今回は、法隆寺を起点とする宮大工の🪚歴史を辿りながら、

現代に受け継がれるその技術と精神についてご紹介します。

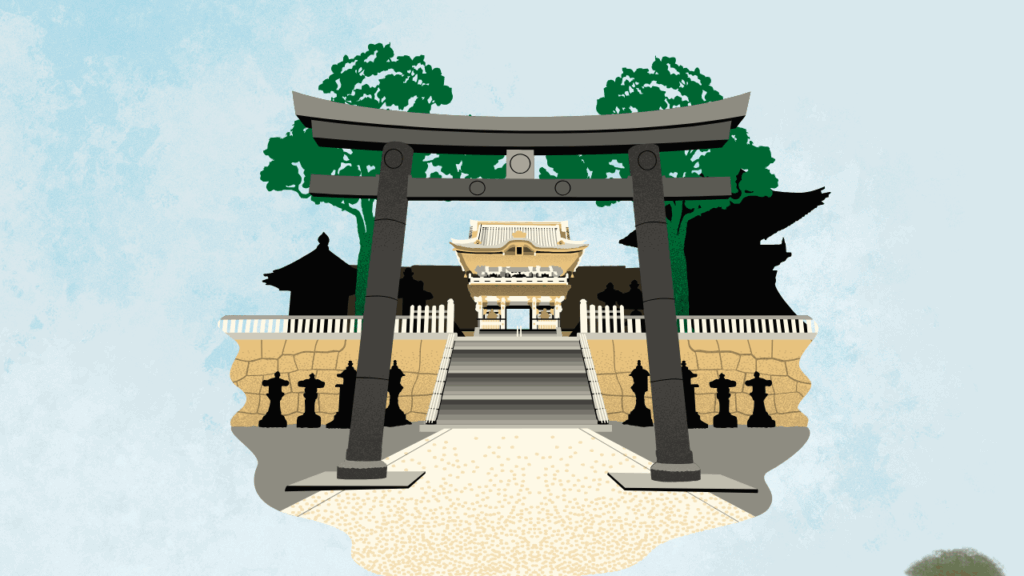

🏯法隆寺と宮大工の始まり📜

宮大工の歴史を語る上で欠かせない存在が「法隆寺」です。

奈良県にあるこのお寺は、7世紀初頭に建立され、現存する

🌏世界最古の木造建築として知られています。

法隆寺の建立には、

飛鳥時代に朝鮮半島や中国から伝わった建築技術が取り入れられ、

そこに日本独自の工夫が加わることで、

今の宮大工の原型が形成されました。

この頃の建築は、

自然の🌳木材をいかにうまく使うかが重要で、

柱や梁を組み合わせる「木組み」の技術が中心でした。

鉄の釘を使わず、木と木を複雑に組み合わせて構造をつくるこの方法は、

当時から高度な技術として評価されていました。

🧘♂️平安・鎌倉時代:宗教建築の発展🌸

時代が進み、平安時代から鎌倉時代にかけて

仏教が庶民にも広まり、

それに伴い全国で数多くの寺院が建立されました。

これにより、宮大工の技術はますます発展し、

より精巧で🎨芸術的な装飾が施されるようになります。

この時代の宮大工は、単なる🔨大工ではなく、

🧠設計から🪵材料選び、加工、組み立てまで一貫して行う“建築家”であり、

“芸術家”でもありました。

建物の耐久性だけでなく、宗教的な意味や美しさも追求されるようになり、

その精神性が後の宮大工にも引き継がれていきます。

🏮江戸時代:制度化と技術の継承📐

江戸時代になると、幕府による神社仏閣の保護政策が進み、

多くの建築が新築・修復されるようになります。

この時代には、宮大工の地位が制度的にも確立され、

棟梁(とうりょう)と呼ばれる技術者が

設計図や棟札に名を記すようになりました。

また、「大工道具」の進化もこの時代の特徴です。

🪚ノコギリ、カンナ、ノミなどの道具が洗練され、

より精密な加工が可能になりました。

道具と技の進化は、建築の質を大きく向上させることに繋がり、

現在の宮大工の基本的な技術体系がこの頃に確立されます。

⚙️近代化と宮大工の危機📉

明治以降の近代化の波は、

宮大工の世界にも大きな影響を与えました。

神社仏閣の建築需要は次第に減少し、

同時に🏗️鉄筋コンクリートなどの新しい建築技術が台頭してきます。

効率化が求められる時代の中で、

時間と手間をかける伝統技術は敬遠されました。

それでもなお、宮大工の技術は細々と受け継がれ、

特に🎌文化財の保存修復という重要な役割を担うことで、

その価値が見直されるようになります。

法隆寺をはじめとする多くの重要文化財は、

宮大工によって丁寧に修復され、

今なお美しい姿を保ち続けています。

🌿現代に生きる宮大工の精神🧘♀️

現代において宮大工は、

単なる「建物を作る職人」ではありません。

神社仏閣の建築や修復を通じて、

「祈りの場」を整えるという精神性の高い仕事を担っています。

🌳木を生かし、🌄自然と調和しながら、

100年、200年先を見据えた建築を行うその姿勢には、

深い敬意を覚えます。

また、近年では伝統技術を用いた🏡

現代建築への応用も進んでおり、

一般住宅や商業施設にも宮大工の技術が活かされるようになっています。

🧑🔧若手職人の育成にも力が注がれ、

少しずつですが技術と精神は確実に次世代へと受け継がれています。

📝おわりに⛩️

法隆寺から始まった宮大工の系譜は、

1300年以上の時を経て、

今なお私たちの暮らしの中に生き続けています。

その建築物は単なる「建物」ではなく、

技と心、祈りと自然が融合した「生きた文化財」と言えるでしょう。

時代が変わっても、手間ひまを惜しまず、木と向き合い、

人々の願いを形にしてきた宮大工の仕事。

その精神に触れたとき、

私たちの中にも大切にしたい

「日本の心」💖が宿るのかもしれません。

コメント