宮大工としての第一歩――初現場の衝撃と学び

19歳の春、僕は宮大工として初めての現場に足を踏み入れました。

緊張で背中に汗が滲む中、心のどこかで

「いよいよ俺も職人の道を歩き始めるんだ」

と胸が高鳴っていました。

だが、現実は甘くなかった・・・

いや、甘いどころか、想像以上に厳しい世界でしたね・・

初日の朝、現場に立つ

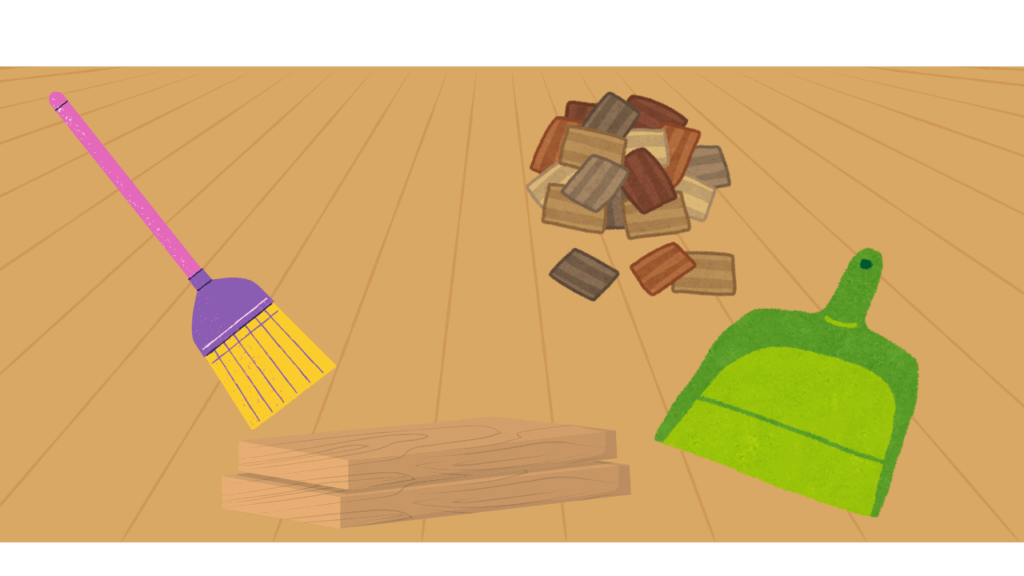

最初の仕事は「掃除」。これは多くの新人が最初に任される仕事で、

正直なところ少し物足りなく感じました。

「もっと木を削ったり、墨を引いたり、技術的なことがやれるかと思ってた」

なんて淡い期待をしていた自分が恥ずかしい。

でも、その掃除がどれほど大切か、どれほど奥深いものか――

それを知るのは、まだもう少し先のことでした。

あいさつをしただけで怒鳴られる

現場に入って間もなく、年配の職人さんに僕は思い切って

「おはようございます!」と大きな声で挨拶をしました。

その瞬間。

「うるさか!」

僕はその場に立ち尽くし

まさか、あいさつをしただけで怒られるなんて

――頭が真っ白になりました。

理不尽だと思った。でも、ここは学校じゃない。

今までのことが通用しないのか・・・

そう思った19歳の春。

掃除の意味

掃除という作業を通して、僕は多くのことを学ぶ。

まず、現場に散らばった木くずひとつにも職人の「仕事の跡」があること。

木くずの量、色、形、場所――

それを見て「今誰がどんな作業をしていたのか」が読み取れるようになる。

掃除は、現場の空気を整える仕事であり、

職人同士のリズムを感じる仕事であり、

そして何より「自分の存在を現場に馴染ませる」

最初のステップでした。

怖い職人さんたち

現場には、明らかに「一見さんお断り」的なオーラを放つ怖い職人さん。

口調も厳しく、動きも早くて正確。

見ているだけでプレッシャーを感じ、

僕のような新人が近寄るのもおこがましいような存在。

でも、その人たちの動きには無駄がない。

ひとつひとつの所作に意味があり、

流れるような作業は美しさすら感じます。

僕が何度も怒鳴られた大ベテランの棟梁も、

道具を使うときはまるで祈るような静けさを見せ。

そんな姿を見るたび、「自分もいつか、ああなれるだろうか」と思い

正直、自信はない。でも、憧れだけはありました。

先輩の背中

一番身近で、一番頼れるのが、年の近い先輩たち。

彼らも数年前までは新人で、今は現場でバリバリ動いています。

ある日、僕が掃除の手順でミスをしてしまい、

思い切り怒られたときのこと。

「続けてりゃ、そのうち見えてくるもんがあるよ」

その言葉に救われ、

技術の習得は時間がかかる。でも「心構え」や「姿勢」なら、

今からでも磨ける。

そう思って、次の日からの掃除に全力を注ぐようになりました。

宮大工という生き方

宮大工の仕事は、ただの「大工」とは違う。

神社仏閣を建てるという、数百年単位のスケールで語られる仕事。

ミリ単位のズレも許されない緻密な技術と、伝統への深い敬意が求められ、

それを支えるのが、現場の空気、職人同士の信頼、

そして新人の「掃除」から始まる修業なのだと思ったのでした。

あの怒声の意味

今でも思い出すな。

初日にあいさつしただけで怒られた、あの瞬間。

あの怒声には、厳しいけれども

「守るべき秩序」や「敬意の形」が込められていたのかもしれない。

表面だけを見れば、ただの理不尽。

でも、そこには「簡単に馴染ませないぞ」という覚悟と、

「本気でこの道を歩めるか?」

という問いがあるような気がしたのです。

19歳、まだまだこれから

19歳の僕は、まだ木を削ることもままならない。

でも、「掃除」を通して現場の空気を知り、

怒られることで先輩たちとの距離が少しずつ縮まり、

憧れの背中を追いかける日々が始まりました。

これが、僕の宮大工としての第一歩。

そして、これから先、いくつの神社仏閣に関われるのか。

いくつの失敗と怒声に揉まれるのか。

それを思うと、少し怖くて、

でもやっぱりワクワクしたの今でも思い出します。

最後に

「掃除」と「あいさつ」だけで怒られる世界は、

厳しくも尊い世界。

その厳しさの中にこそ、本物の技術と魂が息づいています。

僕はこれからも、ホウキを握り、怒られながら、

少しずつ「宮大工」としての背中に近づいていきたい

そう思うのでした。

コメント